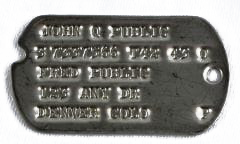

Una delle prime cose che venivano date ai soldati una volta che entravano nell’esercito erano le Dog Tags. Queste erano delle placche metalliche di piccole dimensioni che si portavano al collo e dovevano essere sempre indossate dai membri dell’esercito. Le Dog Tags contenevano diverse informazioni più o meno specifiche in base al periodo, in quanto ci furono diversi cambiamenti a queste in base all’anno in cui ci si arruolava. Venivano sempre portate in coppia così che quando un soldato moriva, una Dog Tag veniva rimossa e poi affidata a chi era in carico di informare i parenti del deceduto. L’altra veniva incastrata grazie all’apposita forma della Dog Tag tra gli incisivi del soldato morto in modo che il cadavere fosse riconoscibile.

Modelli di Dog Tags

Da Novembre 1941 a Luglio 1943 circa, le Dog Tags contenevano numerose informazioni: Nome e Cognome, ASN, Anti-tetanica, Gruppo Sanguigno, Famigliare, Indirizzo del Famigliare, Stato e Religione.

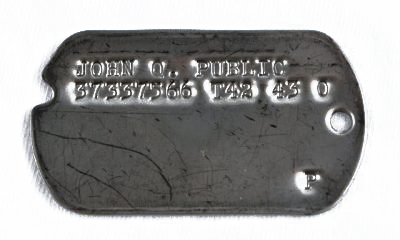

Da Luglio 1943 a Marzo 1944 circa, le Dog Tags cambiarono le generalità scritte su di esse, con l’eliminazione del nome del famigliare, il corrispettivo indirizzo e stato. Le Dog Tags di questo periodo contenevano quindi: Nome e Cognome, ASN, Anti-tetanica, Gruppo Sanguigno e Religione.

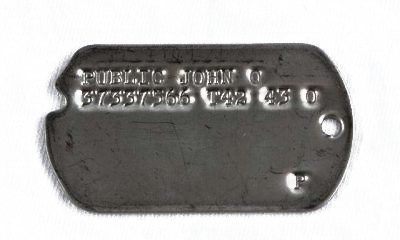

Da Marzo 1944 fino a fine guerra, ci fu un lieve cambiamento solo nella prima linea: al posto di Nome e Cognome fu messo Cognome e Nome.

Army Serial Number

Lo U.S. Army per facilitare l’identificazione dei soldati, affidava a questi un codice numerico o alfanumerico, chiamato Army Serial Number (ASN). Così facendo, non c’erano problemi tra soldati omonimi. Inoltre i militari stessi marchiavano i loro vestiti e oggetti con l’iniziale del loro cognome e le ultime 4 cifre dell’Army Serial Number (Questo codice era chiamato Laundry Number proprio perché era utile per riconoscere i propri oggetti una volta che venivano lavati).

Due soldati con un nome simile non potevano avere un ASN simile. Tutti i soldati dovevano sempre scrivere vicino al loro nome il proprio ASN finché facevano parte dell’esercito (su lettere, telegrammi, ordini, verbali, stipendi…) in quanto certi documenti venivano archiviati secondo l’ASN o gli stipendi venivano accreditati sempre secondo l’ASN.

L’Army Serial Number veniva generato secondo alcuni criteri.

Informazioni sul soldato

Il primo numero dell’ASN fornisce varie informazioni riguardo il soldato.

- 1 = Volontario (il soldato si è arruolato di sua spontanea volontà. Può quindi esprimere una preferenza nel reparto dell’esercito e in un’eventuale specialità.)

- 20 = Membro federale della National Guard

- 3 = Chiamato alle armi (viene affidato al reparto che più ne necessita)

- 4 = Chiamato alle armi (viene affidato al reparto che più ne necessita)

- O = CO maschio

- W = Warrant Officer maschio

- T = Ufficiale di volo (USAAF)

- L = CO delle WAC (Women’s Army Corps)

- V = WAC Warrant Officer

- A = Volontaria della WAC

- R = Dietologo dell’ospedale

- M = Fisioterapista

Luogo di arruolamento

Il numero successivo dell’ASN riguarda il luogo in cui il militare si è arruolato o è stato chiamato alle armi.

- 1 = Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont (1st Corps Area)

- 2 = Delaware, New Jersey, New York (2nd Corps Area)

- 3 = Maryland, Pennsylvania, Virginia (3rd Corps Area)

- 4 = Alabama, Florida, Georgia Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee (4th Corps Area)

- 5 = Indiana, Kentucky, Ohio, West Virginia (5th Corps Area)

- 6 = Illinois, Michigan, Wisconsin (6th Corps Area)

- 7 = Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wyoming (7th Corps Area)

- 8 = Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas (8th Corps Area)

- 9 = Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington (9th Corps Area)

Ricapitolando

Volontario nello U.S. Army

- 1st Corps Area – da 11,000,000 a 11,999,999

- 2nd Corps Area – da 12,000,000 a 12,999,999

- 3rd Corps Area – da 13,000,000 a 13,999,999

- 4th Corps Area – da 14,000,000 a 14,999,999

- 5th Corps Area – da 15,000,000 a 15,999,999

- 6th Corps Area – da 16,000,000 a 16,999,999

- 7th Corps Area – da 17,000,000 a 17,999,999

- 8th Corps Area – da 18,000,000 a 18,999,999

- 9th Corps Area – 19,000,000 to 19,999,999

- Hawaiian Department – da 10,100,000 a 10,199,999

- Panama Canal Department – da 10,200,000 a 10,299,999

- Philippine Department – da 10,300,000 a 10,399,999

- Puerto Rican Department – da 10,400,000 a 10,499,999

National Guard

- 1st Corps Area – da 20,100,000 a 20,199,999

- 2nd Corps Area – da 20,200,000 a 20,299,999

- 3rd Corps Area – da 20,300,000 a 20,399,999

- 4th Corps Area – da 20,400,000 a 20,499,999

- 5th Corps Area – da 20,500,000 a 20,599,999

- 6th Corps Area – da 20,600,000 a 20,699,999

- 7th Corps Area – da 20,700,000 a 20,799,999

- 8th Corps Area – da 20,800,000 a 20,899,999

- 9th Corps Area – da 20,900,000 a 20,999,999

- Hawaiian Department – da 20,010,000 a 20,019,999

- Puerto Rican Department – da 20,020,000 a 20,029,999

Chiamato alle armi dallo U.S. Army

- 1st Corps Area – da 31,000,000 a 31,999,999 e da 41,000,000 a 41,999,999

- 2nd Corps Area – da 32,000,000 a 32,999,999 e da 42,000,000 a 42,999,999

- 3rd Corps Area – da 33,000,000 a 33,999,999 e da 43,000,000 a 43,999,999

- 4th Corps Area – da 34,000,000 a 34,999,999 e da 44,000,000 a 44,999,999

- 5th Corps Area – da 35,000,000 a 35,999,999 e da 45,000,000 a 45,999,999

- 6th Corps Area – da 36,000,000 a 36,999,999 e da 46,000,000 a 46,999,999

- 7th Corps Area – da 37,000,000 a 37,999,999 e da 47,000,000 a 47,999,999

- 8th Corps Area – da 38,000,000 a 38,999,999 e da 48,000,000 a 48,999,999

- 9th Corps Area – da 39,000,000 a 39,999,999 e da 49,000,000 a 49,999,999

- Hawaiian Department – da 30,100,000 a 30,199,999 e da 40,100,000 a 40,199,999

- Panama Canal Department – da 30,200,000 a 30,299,999 e da 40,200,000 a 40,299,999

- Philippine Department – da 30,300,000 a 30,399,999 e da 40,300,000 a 40,399,999

- Puerto Rican Department – da 30,400,000 a 30,499,999 e da 40,400,000 a 40,499,999